ますずし・マスズシ・ます寿司・マス寿司・鱒寿司・ますのすし・鱒の寿司

[富山県]

2013年2月、酢飯屋、suido cafe、水道ギャラリーを上げて催した

「富山WEEK」と「富山ナイト」。

それに先立って富山県高岡市、南砺市、富山市......

とめぐった岡田大介は、

生産現場の人々に会い、土地の食材を知り、

土地ゆかりの味を体感してきました。

もちろん、富山を代表する郷土寿司、

「ます寿司」「かぶら寿司」の研究も

重要ミッションの一つ。

今回は、ます寿司のレポート第一弾をお届けします。

-----

富山の「ます寿司」は、駅弁としての人気も常に高く、

数ある郷土寿司の中でも全国的に名の知れた存在といえるでしょう。

曲げ物に敷き込んだ笹の葉と、

酢飯の上に敷き詰めたますの薄ピンク色の、

目を引く彩りもおなじみ。

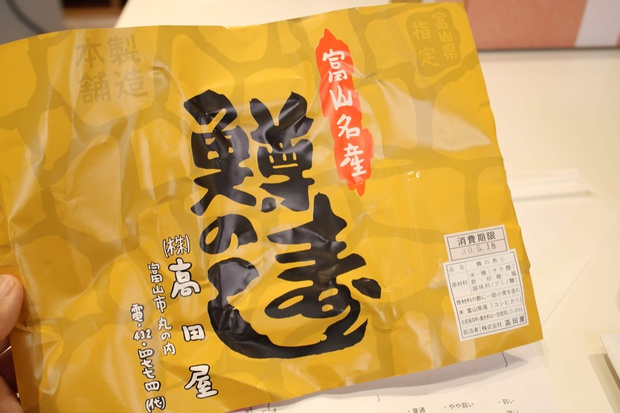

富山入りして最初に買い求めた、

高岡市「高田屋」さんのます寿司と、

名刹・瑞龍寺!

(※許可をいただいて撮影しています)

ます寿司とは、塩をして酢で締めたますの切り身と、

酢飯を重ねてつくる押し寿司。

その昔は、ご飯に麹を混ぜ込んで仕込む、

発酵タイプのます寿司がつくられていた......との話も

現地では耳にしました。

そのます寿司の始まりには諸説あるようですが、

文献に残っているものとしては、

『越中史料』第2巻に記された、

江戸時代のあゆ寿司があります。

越中富山藩の第3代藩主であった前田利興が、

藩士、吉村新八のつくったあゆ寿司を

八代将軍徳川吉宗に献上したとの記述があり、

このあゆ寿司に、ます寿司のルーツがあるのではないかと

いわれているようです。

かつては、富山平野を流れる神通川で

サクラマスが豊富に獲られており、

その土地の恵みでつくられてきた、ます寿司。

しかし、現在ではサクラマスの漁獲量が激減し、

富山産に限らず、天然のサクラマスを用いたます寿司自体が

希少となっているのが実情のようです。

以下、岡田大介談。

-----

「地方で郷土寿司や郷土料理のことを調べていると、

その土地の素材を使えないというのは、

結構よくぶつかる、悩ましい問題です。

料理自体は、その土地に伝わる

すばらしい文化なんですけれどね......。

たとえば、福井のさばのへしこなんかも、

実は、ノルウェー産のさばを使った商品が

かなり多いんです。

日本人好みの脂たっぷりのさばだから、

という理由もあるだろうけれど、

そもそも、福井県産のさばでは、

価格が追いつかないんじゃないかと思う。

そこは土地の食材、国産の食材に

こだわるべきだろう、とも思うけれど、

そうしたら、この食文化を残していきましょう、

復活させましょうという話は、

できなくなってしまうでしょう?

結構難しい課題です」

-----

ただし、こと富山に関していえば、

ますが獲れないという現実はあるにせよ、

食文化としてのます寿司がすたれた様子はありません。

駅弁としての全国区の知名度は、いわずもがなですが、

地元富山での、ます寿司の根づき方や、

老舗から新興店まで、多くのます寿司専門店が

今も営まれていることについては、

実はあまり知られていないのではないでしょうか。

富山の人々に、なじみのます寿司、一押しのます寿司をたずねれば、

各々の回答をいただくこともできる。

「あそこのます寿司はオススメしないねぇ」系の助言も!

ます寿司愛、健在です。

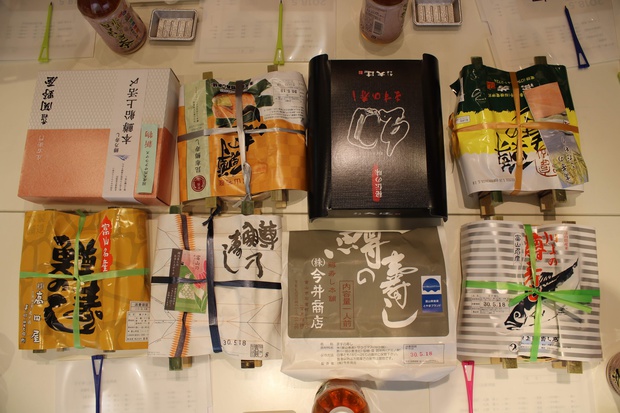

富山滞在中、買い求めて回ったます寿司の面々。

これがすべてではありません。

笹をめくると、みっしり敷き詰められた

美しいますの身が。ただし......

店によって笹の下が酢飯のものも!

このタイプの場合、ますは酢飯の下に敷き込まれていて、

器や上蓋にひっくり返して出します。

まずは3種類を実食!

ますの厚みの違い、

ますの酢締めの強さ、生っぽさの残し方の違い、

酢飯の甘み、酸味のバランスの違い、

全体的な味つけの濃さの違い、

押しの掛け方の違い、

開封後の柔らかさの持ちの違い......。

個性の表れがくっきりと感じられ、

人々の好みが分かれるのもさもありなん、と合点のいった、

興味深い体験でした。

帰京後、酢飯屋なりのウマイます寿司をつくってみようと、

試作、試食を重ね、実際のメニューとして披露した岡田大介。

そのいきさつや、意図、思い入れなどについては、

次回、本人の一人語りでお伝えしますので

どうぞお楽しみに!

------

本場、富山で数々のます寿司を買い歩き、

目と耳と舌で味わって帰京した岡田大介。

今年2月の「富山WEEK」「富山ナイト」において、

自らのレシピによるます寿司を披露するに至った経緯、思いなどを、

以下、とくとしゃべります!

----

「富山のます寿司は、基本的に、

買って持ち帰る用の寿司ですよね。

それが前提だからだと思うけれど、

酢飯が、全般に甘めの味つけなんだなと感じました。

保存性を高める意味もあるだろうし、

ご飯がかたくならないように、という目的もあると思う。

砂糖を加えることで酢飯を柔らかく保てることは、

明らかだから。

ただ、酢飯愛好家、兼、寿司屋として本音を言うと(笑)、

自分の中では、魚も米もひいきなしで1対1なんです。

酢飯は、ただただ酢飯だというだけで

魚のうまみを引き立ててくれるくらい、

すばらしい食べものだと思う。

でも、魚と同じくらい、

お米の味そのものというところも表現したい。

だからうちの酢飯は、ふだんから、

〝ご飯の味もわかって、魚の味も引き立つ酢の具合〟

にしているんです。

うちで、これという味つけの酢飯にしてしまうと、

お米の味の伝わり方って、ぶれてきてしまう。

お米そのものまで感じられるような酢飯をつくらないと、

農家さんに失礼だなあと思って。

農家さんと漁師さんに挟まれている立場です(笑)。

今回、うちの店で出そうと考えたます寿司は、

持ち帰り用ではなかったから、

つくって、おいておく時間を、

そんなに長く見積もらなくてよかった。

それなら、甘みをもう少し抑えることで、

ますも、米も、もっと引き立てられるだろうと考えて、

実際、富山で食べたます寿司より、

甘さ控えめの酢飯にしました。

ますについては、厚みを少し出しました。

寿司って、魚と酢飯のバランスを常に問われますけれど、

「ます寿司」というからには、

まず、ますの満足感は出すべきだろうと。

自分の中では、ます寿司を食べ慣れた富山の人が、

『あ、これ、ウマイんじゃない?』

と、ぼそっと言っちゃうくらいの

厚みを持たせたい思いがありました。

あと、考え所だったのは、

〝生感〟ってやつですね。

これは富山の人や、富山出身の人たちから

聞こえてきたキーワードで、

ますの生感が感じられるタイプを好む人が、

結構いることがわかりました。

ふだんの自分は、基本的には

〝生の魚〟を出す仕事をしているわけだから、

今回、生のままのますを使うことを

考えることだってできたわけです。

要するに、酢締めをしないということ。

でも、ます寿司って、そもそもがそういうものではないし、

塩と酢で締めた魚の味わいというのは、

生そのものよりおいしかったりする。

だから、そこはもちろん、酢締めのます寿司で行きました。

素材について説明しますと、

今回のますは、トラウトサーモン

(養殖のニジマス)を使いました。

もちろん、本来の天然のサクラマスでつくるのが

一番望ましいです。

ただ店のメニューとして考えたとき、価格的に非常に厳しい。

ここは、難しい問題でした。

でも、富山出身のお客さんたちにも

すごく喜んでいただけて、安心しました。

お客さんには、しょうゆも一緒にお出ししました。

何回か試作して、最終的に

『そのまま食べてもいいけれど、しょうゆをつけるとまたおいしい』

というバランスにしたんです。

しょうゆを少しつけることで、

ふっと立つうまみがあるでしょう?

これは本当に、しょうゆのすごさなんですけれどね。

富山ナイトでつくったます寿司は、

結構な大きさだったでしょう?

何でつくったと思います?

実はお盆です。

これが、直径も、厚さも最適でした。

はじめは、もっと大きい寿司桶でつくろうとしたんだけれど、

ひっくり返して出す場所はどこ?

どこで切るの? となって。

そんなの切れるまな板、ないですから(笑)。

でも、十分ドーンとしていて、

パーティらしい出し方になったと思います。

試作では、しょうゆの他にも

いろいろな食べ方を試しているんです。

買ったますずしって、ちょっと高いのもあって、

1人が食べるのは2切れ3切れだし、

アレンジしよう、とはならないと思う。

もったいないから、そのまま食べたいですよね。

でも、自分は毎日試作していたから、

ちょっと味を変えてみたくなりました。

ブラックペッパー、試してみます?

結構、しっかりめにふっちゃって大丈夫です。

これ、本当はピンクペッパーが合うんですよ。

ピンクの粒を1個、挽かずに入れると、

ガリッ、となって、

ブワッ、と香りが広がる。

富山の人たち、ホームパーティでやってほしいなあ。

モテオです!

他には、黒米の酢飯も試してみました。

うちでは、脂の強い魚、うまみの濃い魚に、

黒米の酢飯を合わせることがあります。

たとえば、あぶり〆さばなんか、白米でいっちゃうと、

さばが勝ちすぎてしまう。

でも、黒米と一緒にアムアムかんでもらっていると、

おーおー、いい勝負! となる。

ます寿司の黒米バージョンも、いけました。

白でも黒でもいけます。

見た目も、非常にきれいです。

あの赤と紫の、嫌らしいほどの相性(笑)。

あとは、いつか改めて

本物のサクラマスのます寿司もつくらなくては、

と思っているところです。

天然のサクラマスは、希少だけれど、

皆無ということではないですから。

ただ、価格はぐっと高くせざるを得ないので、

ランチでお出しするとしたら、

サクラマスのます寿司と、

今回のようなトラウトサーモンのます寿司の

両メニューから選べるのがいいのかな、と考えています。

実はトラウトサーモンって、

今の日本人がふだん食べ慣れている味でもあるから、

お客さんからどう受け止められるか? 楽しみです」

(取材・文 保田さえ子)

2018年5月

ます寿司王子に会ってきました。

久しぶりのマス寿司食べ比べの機会がありましたので

マス寿司の最新情報を学びに行ってきました。

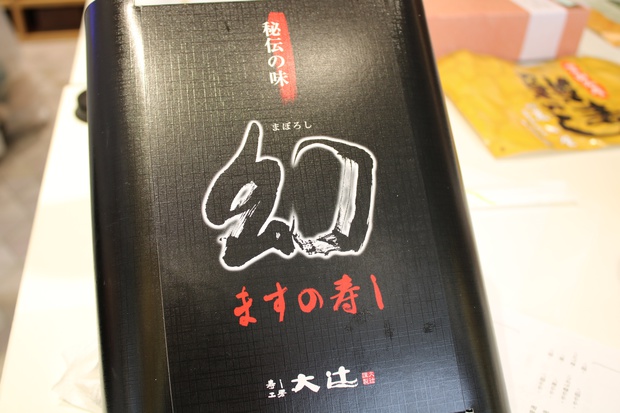

このラインナップを見ると

以前、雑誌『dancyu』のマス寿司の食べ比べ企画で

審査員をやったことを思い出します。

富山県で押し寿司といえば、『ます寿司』です。

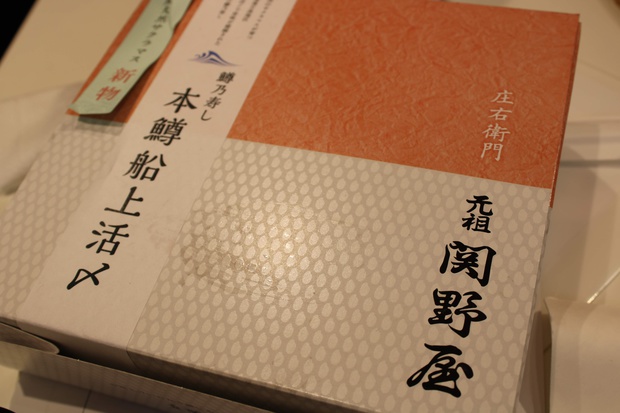

今回の講師は

マス寿司発祥の店

『庄右衛門 元祖 関野屋 』7代目 関野伸也さん

ます寿司王子と呼ばれています。

富山のます寿し文化について

改めて勉強させていただける機会となりました。

まず

『ます寿し』とは、

酢、砂糖、塩等で調味した鱒(ます)の切り身とごはんを合わせて

押したものの名称。

と定義を教えてくださいました。

店舗によっては

『ますのすし』、『鱒寿司』、『鱒の寿司』など表記は様々。

最近では様々なタイプの鱒寿しが登場しているそうで

丸型だけでなく、四角型や長方型も。

【ます寿しの歴史】

平安時代初期

富山県の鵜坂神社にて、春の祭典に際して神通川で獲れた

一番鱒を塩漬けにしたものをお供えしていたそうです。

この時、京の都から来た勅使にお土産として献上したのが

鱒寿しの原型と言われております。

この時のます寿司はまだ『なれずし』だったようです。

室町時代

ます寿司の主流は『なれずし』から『なまなれ』に。

なまなれずしというのは、

やや発酵が進んだごはんと魚を一緒に食べるものです。

その後、現代のます寿司に近くなったと言われています。

江戸時代中頃

富山藩士 吉村新八が『鮎寿し』を生み出し

これを当時の富山藩主 前田利興が徳川吉宗に献上。

大変気に入られ、富山名物となる。

江戸時代末頃

酢の量産が始まり、飯に酢を加えて

現代の『酢飯』でお寿司を作り手早く味わう

『早寿し(はやずし)』が流行する。

というか、いまだに流行っている。

というか、もはや流行りではなく根付いて

世界に広まっている。

早寿しが誕生して初めて、春の風物詩として

現代における『鱒寿し』の原型が誕生。

幕末〜明治時代

神通川に浮かべられた『舟橋』のたもとに

ます寿しを販売する茶屋が現れる。

こういう商売スタイルは

自分も若い頃、誰に言われるでもなくやっていました。

すぐに怒られるわけですが。。^^;

明治45年に『源(みなもと)』さんが駅弁の『ますのすし』を

富山県の駅弁として初めて発売。

現代

老舗と呼ばれるます寿司屋さんは

神通川を改修して作られた『松川』沿いに多くございます。

【ます寿しと地元の人々の暮らし】

昭和初期

春の祭りやお祝い事に家庭で手作りのマス寿司を作り

ご馳走として食べて祝う文化ができたそうです。

その後

徐々に家庭で作るのが困難になり

専門店に頼むようになり

このころから鱒寿司屋さんが増えはじめます。

【近代のます寿し屋さん】

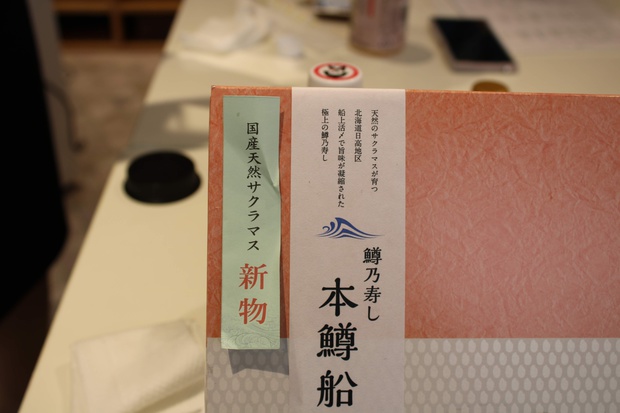

春には旬のサクラマスを使った『ます寿し』

夏には『鮎寿し』

冬には店先で乾燥させる『新巻鮭』など

川魚業を営んでいたます寿し屋さんも

冷凍技術の発達により

現代ではます寿しを通年販売出来るようになっています。

富山県と言えば薬屋さんですが

売薬さんが全国を巡る際に地元の名物ます寿しを

口コミをしてくれたことも富山県のます寿し知名度UPに繋がっているようです。

【鱒寿しの原料】

鱒(サクラマス 他)

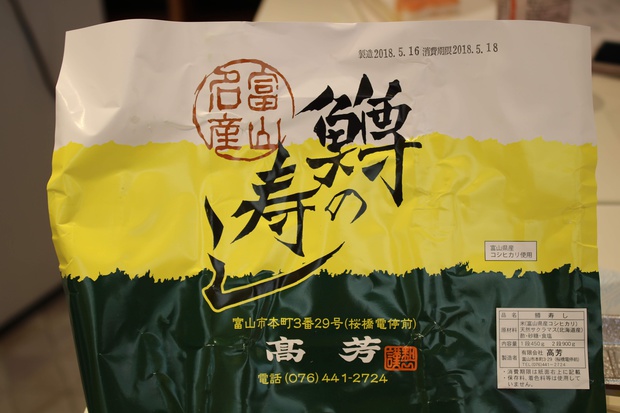

米(富山米 大抵の店舗でコシヒカリが使われている。)

調味料(社外秘の醸造酢、秘伝の塩、砂糖)

笹(多くの店が孟宗竹か真竹を使用)

竹(こちらも、多くの店が孟宗竹か真竹を使用)

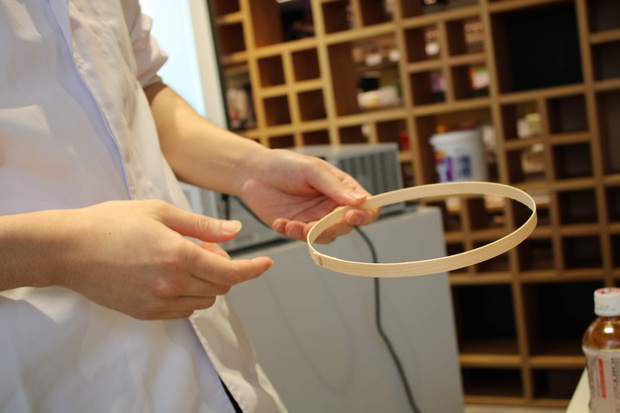

曲げ物(杉材・・・富山にはます寿司の器(曲げ物)専門の製造業者があります。)

【生産工程】

・鱒を三枚におろして均等にスライス

・スライスした鱒を各店秘伝の調味液に漬け込む

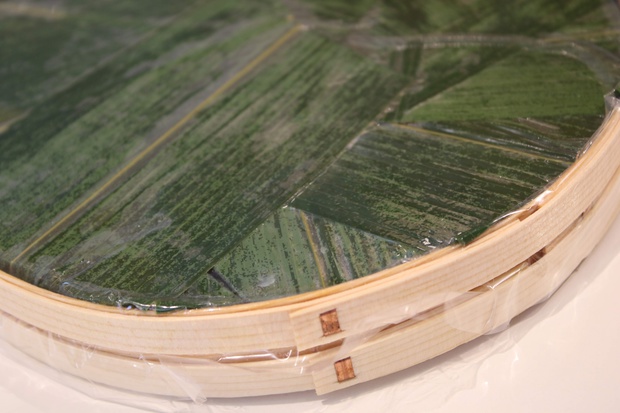

・曲げ物に敷いた笹の上に調味した鱒を敷き詰めていく

・社外秘の調味酢を加えた酢飯を敷き詰め

・寝かせて、包装し完成

【鱒寿しの保存方法】

18〜23℃ほどの

風通しの良い空間が好ましい。

夏場は食べる30分程前に冷蔵庫に入れると口当たりサッパリにいただけるそうです。

冬場は寒さでご飯が硬くなりやすいので保管場所に注意が必要です。

【ます寿し協同組合】

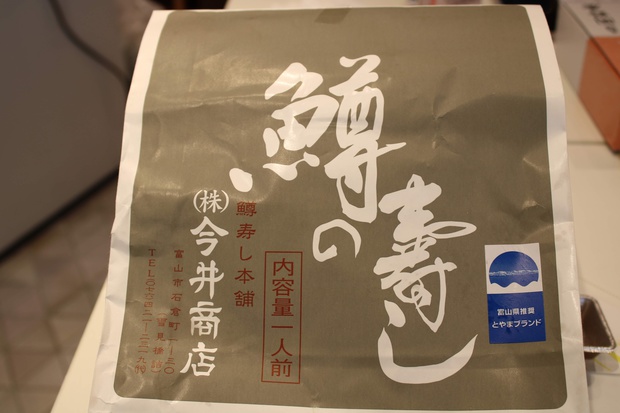

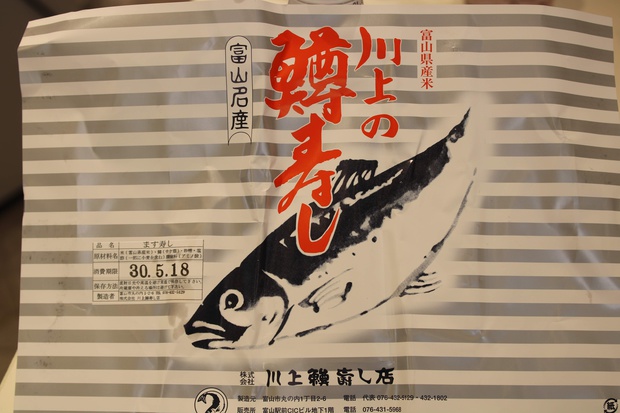

組合加入店が2018年5月現在で14店。

関野屋、せきの屋、高田屋、青山総本舗、前留

千歳、吉田屋鱒寿し本舗、川上鱒寿し店

高芳、なみき、なかの屋、今井商店、味の笹義

組合加入店以外にも

富山県内には50店舗以上の鱒寿し店があります。

次に、

マス寿司の開け方について教えてくださいました。

だいたいのマス寿司は

このように曲げ物に入り、蓋がされ

それを押さえつけるように上下左右に合計4本の竹の棒を

輪ゴムでキツ目に封してあります。

このキツ目にしめられた輪ゴムを適当にはずしてしまうと

竹の棒が顔に飛んできたりして

怪我をしたりしてしまいます。

では、どう開けるのか?

輪ゴムを外すのではなく、

上下左右で挟み込んである竹の棒を

横にスライドさせてとるんです。

取り外したらこんな感じになるように。

これ、

地元の方は皆知っていますが

知らない方も多いと思いますので

駅弁などで手に入れた際には

是非注意して、この方法で外してくださいね。

反対側も同じです。

そして、やっとマス寿司が顔を出します。

ぱかっ。

笹ーーーーー。

ここでも焦らず、もう一工程。

二重に重なるこの曲げ物の上部分(通称:かつら)を

外してください。

ビニールを剥がして、

笹を一枚一枚開けていきます。

あれ??

笹を開けると、オレンジ色のマスが出る場合と

真っ白な酢飯が出る場合があります。

ます寿司王子、いったいこれはどういうことなのでしょうか??

実はマス寿司発祥のお店は

関野屋さんと高田屋さんの2軒。

ここのお弟子さん達が暖簾分けされて独立していき

現在に至る様々なマス寿司屋さんに名前を変えて枝分かれしていったそうで、

マスを上にして作るマス寿司(通称:表おき)は高田屋さんルーツ。

魚の脂が酢飯に降りてきて寿司としての一体感を味わえるのが特徴です。

酢飯を上にして作るマス寿司(通称:裏おき)は関野屋さんルーツ。

酢飯にマスの脂を滲ませないことでさっぱりといただけるのが特徴です。

ちなみに、今回の食べ比べの中で

大辻さんのますの寿し『幻』、以外は

全て関野屋派か高田屋派でした。

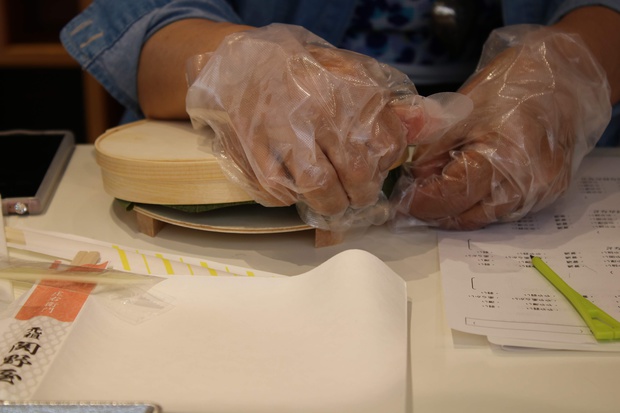

切る工程の前に、

裏おきのものは一度曲げ物から取り出し

ひっくり返して、マスが上になるように置き直します。

酢飯側からだと切りにくいからでしょう。

食べ比べ会ですので、

このショットはマスト!

マス寿司の切り方。

付属のナイフで切るのですが

笹ごと切るのは昔の切り方。

笹ごと切ることで、

どこでも手で持って手を汚さず食べるための知恵。

ナイフのサイズや形も各店さまざま。

笹を開いたらマス側からナイフを入れて切り分けていきます。

王道は半分の半分の半分。

8等分です。

切った鱒寿司を今一度ならべて撮影。

これはあまり意味なかったですね^^:。。。

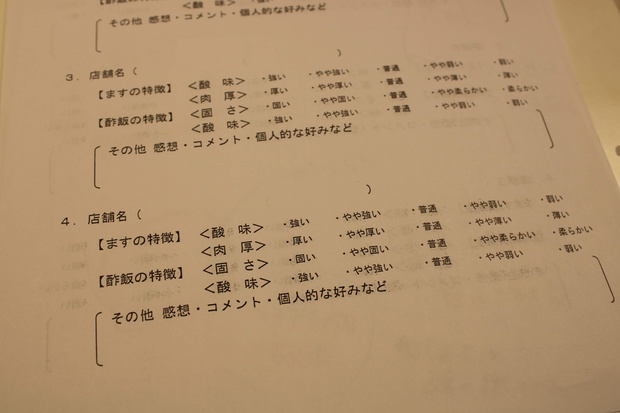

ここからは各店の見た目の特徴や味の違いを各々評価。

マスの酸味はどうか?

マスの肉厚さはどうか?

酢飯のかたさはどうか?

酢飯の酸味はどうか?

マス寿司の食べ比べ比較用紙は

マス寿司企画の定番です。

ここに僕の個人的な感想は控えさせていただきますが、

・マス酸味が優しいのもの

・マスの脂を強く感じるもの

・バッテラ昆布とおぼろ昆布で挟んで富山感と個性を出しているもの

・塩気が強めのもの

・上下をマスで挟み込むように巻き込んでいるもの

・敢えて生に近い状態のマスのもの

・酢飯にたっぷり脂がしみたもの。

・鮭のおにぎりっぽいもの。

・パサつきを感じるもの

・笹の香りが強く残るもの。

などなど

食べ比べって本当に面白いです。

会場だった『日本橋とやま館』さんでは

いつも面白い企画が目白押しです。

是非ホームページもチェックしてみてください。

マス寿司の販売はもちろん、

富山県の特産品、工芸品も揃っています。

『富山のます寿司靴下』!!

ます寿司愛を感じますね。

最後に

ます寿司王子の関野さんと酢飯屋王子の岡田。。。

この度は勉強になりました。

良い機会をありがとうございました。

みなさん、マス寿司を食べましょう!!