酒ずし

[鹿児島県鹿児島市]

2015年9月25日

鹿児島県霧島市 鹿児島空港

お酢で酢飯を作る代わりに、お酒でごはんを漬け込むという

ちょっと変わり種の郷土寿司「酒ずし」があると聞いて、鹿児島県にやって来ました。

鹿児島というと、このところ桜島の噴火が心配されていましたが、

訪ねたときには穏やかな表情を見せてくれました。

鹿児島市内のちょっとした高台に登れば、すぐに雄大な姿を望むことができます。

「祖母、そして母親からつくり方を教わってきました」。

こう話すのが今回の郷土寿司「酒ずし」の先生である

東酒造(ひがししゅぞう)三代目社長の福元万喜子さん。

本格芋焼酎「七窪(ななくぼ)」の蔵としても知られています。

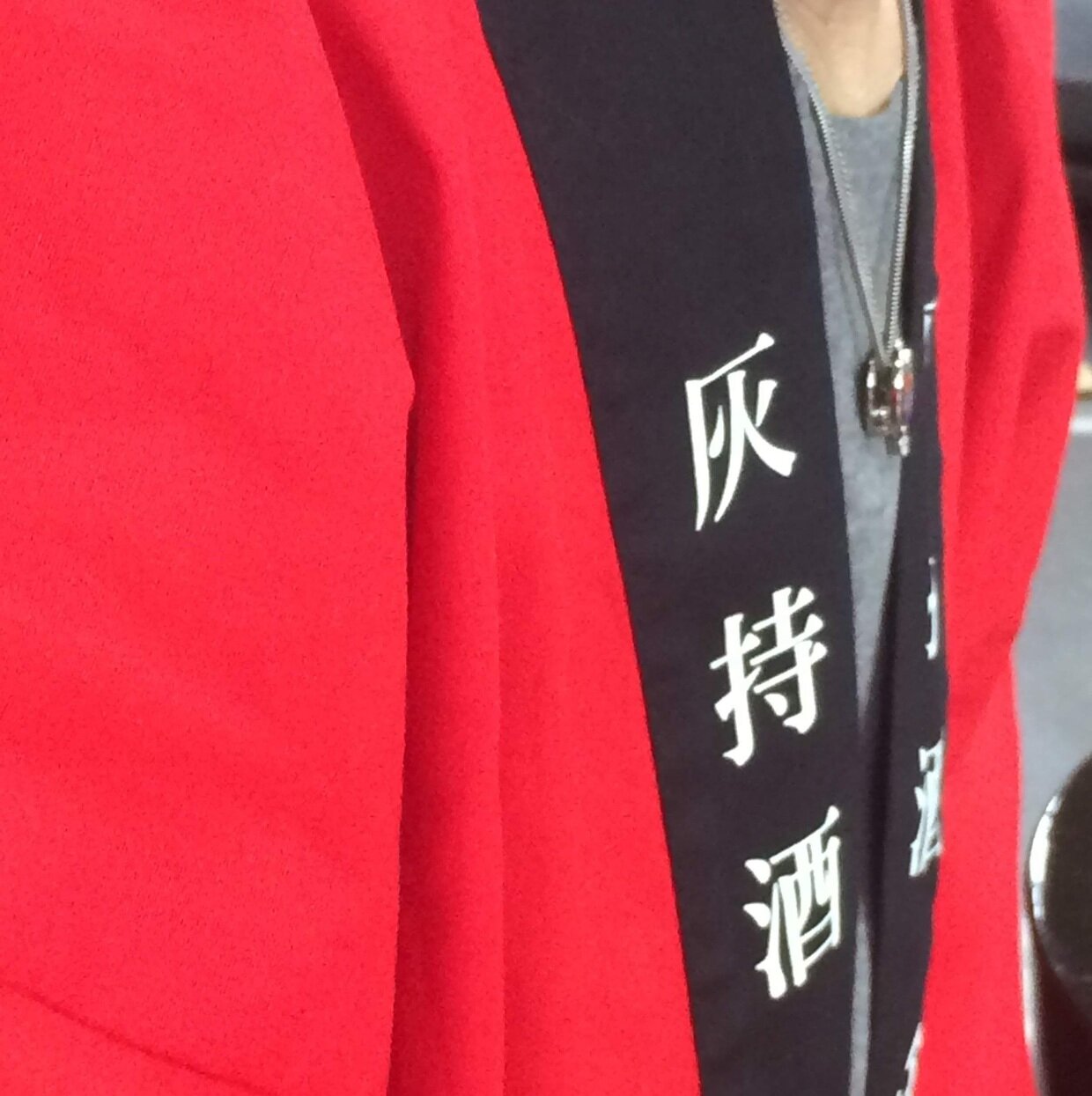

万喜子さんは酒ずしに使用する「灰持酒(あくもちざけ)」の醸造元として、

そして、その酒ずしをしっかり残していく責務もあるということで

「自称、酒ずし保存会」の会長もされています。

酒ずしの歴史は古く、薩摩藩を治めた島津家まで遡ります。

具体的にいつの時代の島津家なのかは不明とのことでしたが、

どうやら武家の間で生まれたすしのようです。

当時、大ぴらにお酒が飲めなかった女性たちがこっそりごはんにお酒を入れたとか、

宴会の残り物をひとつにまとめて置いておいたら美味いすしになったなど、諸説あるようですが、

どちらにせよこの「酒ずし」は、お酢を一切使わず、

お酒の力でごはんを発酵させる唯一無二のすしだということは間違いなさそうです。

海の幸、山の幸と具材を沢山揃え、調理するのが大変なようで、

地元鹿児島の方でも「名前は聞いたことがあるが、実際に食べたことも作ったこともない」

と答える人が結構いました。

鹿児島市内のお店でも食べられるところがあるそうですが、

仕込んでから5時間ぐらい漬け込まないといけないので、

事前の予約が必要とのこと。

福元家では代々、タケノコが出てくる春に作るのが習わしになっていて、

どちらかというと特別な席で食べることが多く、春を感じるおすしなのだそうです。

随筆家の白洲正子さんは父親が薩摩藩士だった関係で、

エッセイで毎年、酒ずしを作ることに触れています。

そんなご縁で、東酒造創業100周年を迎えた際に、

東京・町田にある旧白洲邸武相荘で「酒ずしを食べる会」を催したり、

鹿児島でも東酒造内のキッチンで酒ずしのイベントや料理教室を開いたりと、

万喜子さんは、積極的に普及活動をされています。

さて、ここからはいよいよ「酒ずし」作りです。

東酒造さんには飲食店が営業できるほどのこんなに立派なキッチンがあります。

テーブルの上には酒ずし用の具材がずらり。

あらかじめ仕込みをしていただいている素材や

事前に購入しておいてくださったものもありますが、

そこそこ仕込みに時間がかかりそうです。

万喜子さんと手分けをしながら進めることにしました。

僕は主に魚介類を担当し、万喜子さんはその他の具材の調理です。

まずはマダイ。

本業ですのでお任せください!

ヤリイカ

鹿児島の近海で獲れるタカエビ。

このエビ、初めてみました。

水揚げ量も多く無いのであまり全国には出回っていないそうです。

印象としては、ちょうど甘エビを大きくしたような感じで、

生でもそのまま食べることができます。

酒ずしは色合いも大切にするので、光り物の魚で銀色も散りばめたい。

例年であればサヨリを入れることが多いようですが、

この日はサヨリが手に入らず、なんとサンマ!

山の幸の一つ、タケノコ。

灰持酒「高砂の峰」でタケノコに旨味と甘味を加えていきます。

味を確かめて、頷いたあと「岡田さんも味見お願いします。」と

澄んだ煮汁を小皿に入れてくださいました。

タケノコの風味がバッチリといきた優しい土佐煮に仕上がっています!

切り干し大根ではなく、

細長く干された干し大根を甘じょっぱく炊いたものを小さく刻みます。

甘辛く煮た干しシイタケ

つわぶき

具材ごとに下茹でし味付けして切っていきます。

その際に、常に調味に使われているのが灰持酒(あくもちざけ)です。

ミツバ

具材はまだ続きます。

棒天(ぼうてん)という、丸い棒状タイプのさつま揚げ。

紅かまぼこ

そして「こがやき」という卵が入ったかまぼこのようなもの

これらを短冊に切っていきます。

ふと、手元を見ると薄焼き玉子を菱形に切っています。

「薄焼き玉子を千切りにしてしまうと、お惣菜感が出てしまうでしょう、

酒ずしはちょっと特別なものなので、あえて特別感が出るように菱形に切っているのよ」。

具材の種類が多いので下準備が本当に大変です。

酒ずしの仕込みと同時並行で、

酒ずしに使用しない魚の骨や皮、エビの頭などはお吸い物用に仕込みを進めていきます。

「これは祖母から習った、あくまでも東家のレシピ、

でも、毎回作る度に具材の種類も、作り手順も違ってしまうんです。酒ずしは、発展的なすし。」と万喜子さんは笑います。

郷土寿司は各家庭で作り方が違うことが多く、

レシピも厳密ではなくおおらかなところが共通点と言えます。

おっ、灰持酒(あくもちざけ)の準備が始まった。

これは見逃せない!

ボールにドボドボと大量の灰持酒「高砂の峰」が注がれています。

そこに塩を加えて混ぜ溶かし、ごはんが炊き上がるのを待ちます。

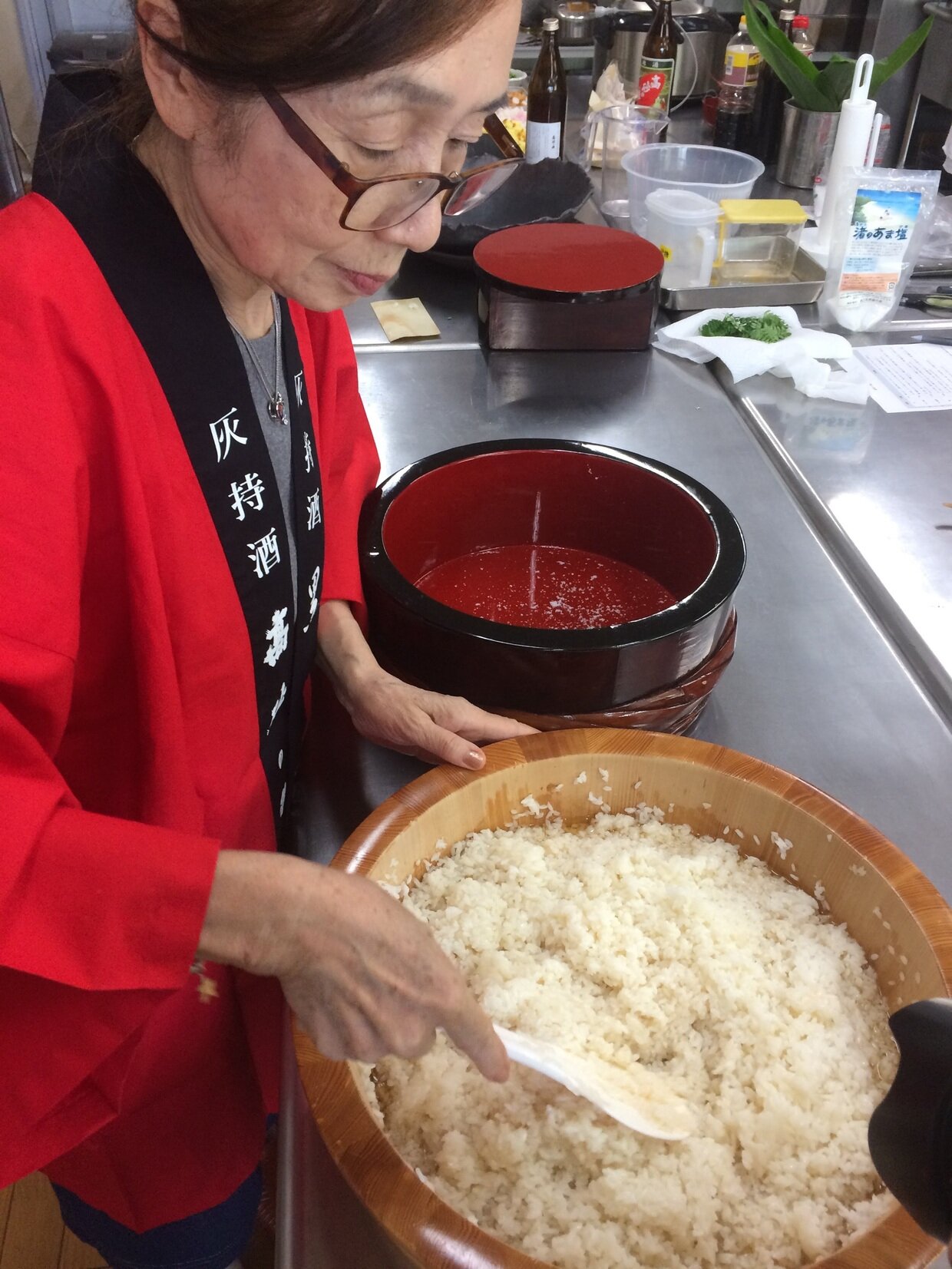

下準備が終わり、いよいよ酒ずしの仕込みです。

炊き上がったごはんは、酢飯を切る時と同様、飯台(はんだい)に移します。

酢飯用にやや硬めに炊かず、一般的な柔らかさです。

酢飯を作る場合であれば、炊き立て熱々にすし酢をかけて味をなじませ、

冷めすぎないように温度管理をするのがポイントですが、

酒ずしの場合、飯台にごはんを広げてよく冷ましておきます。

冷ましておかないと、お酒で漬け込んだときに発酵が早く進んでしまうからです。

そしていよいよ、ごはんにお酒を合わせる緊張の瞬間です。

飯台のごはんに灰持酒をドバドバとまわし掛けます。

もし酢飯作りなら、こんなに酢をかけたらベチャベチャになってしまうような量です。

まだ入れていいのかな?

まだ入れていいのかな??

が、灰持酒の女神、万喜子様からストップの声は一切かかりません。

ごはんと灰持酒をしっかりと混ぜ合わせていくと、

案の定、ごはんはお酒のおじや状態になりました。

ごはん粒は次第にふやけ、お酒によって発酵し始めると平たくなっていくのだそうです。

酢飯ならぬ、酒飯が出来上がり、ここからが酒ずし作りの本番です。

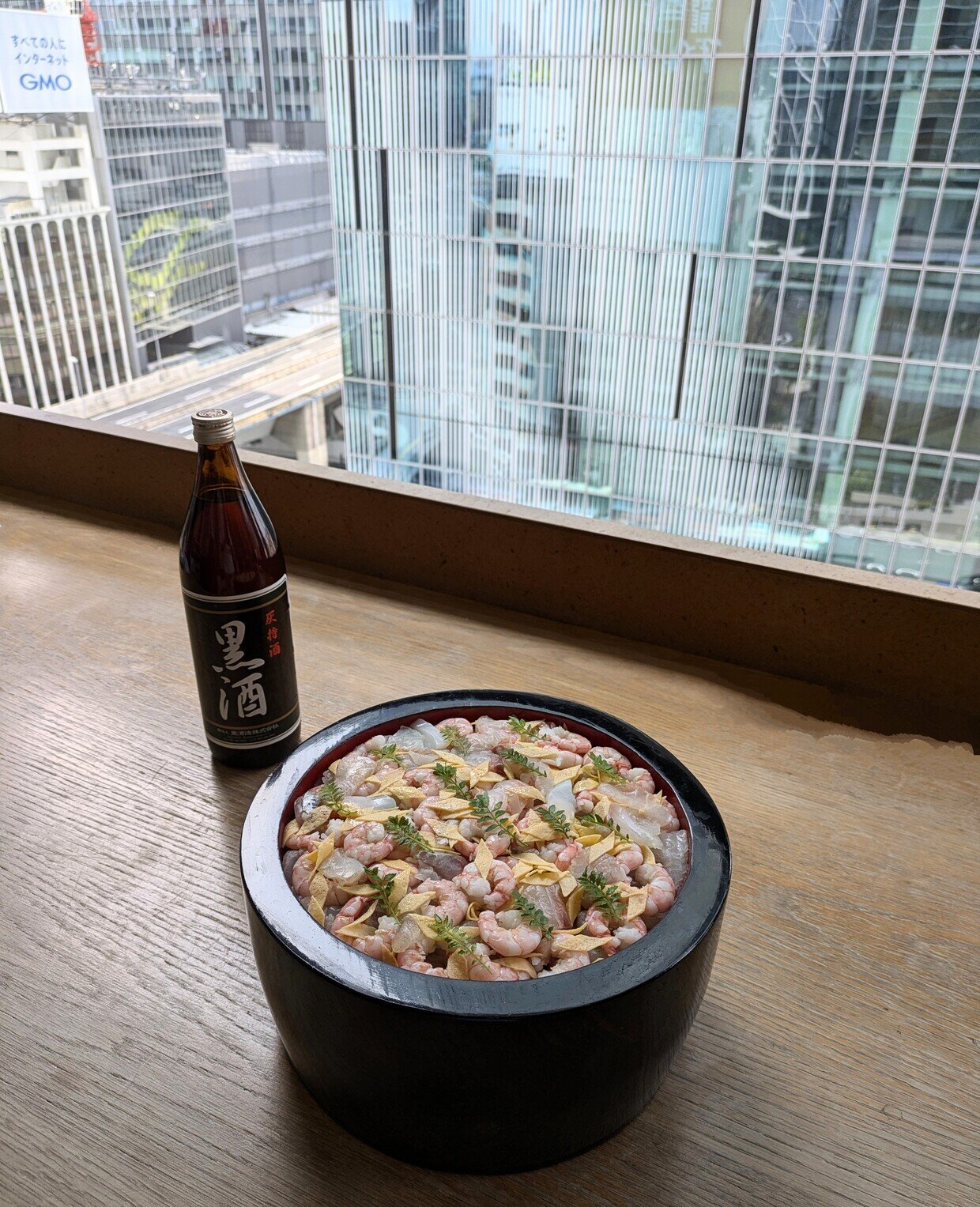

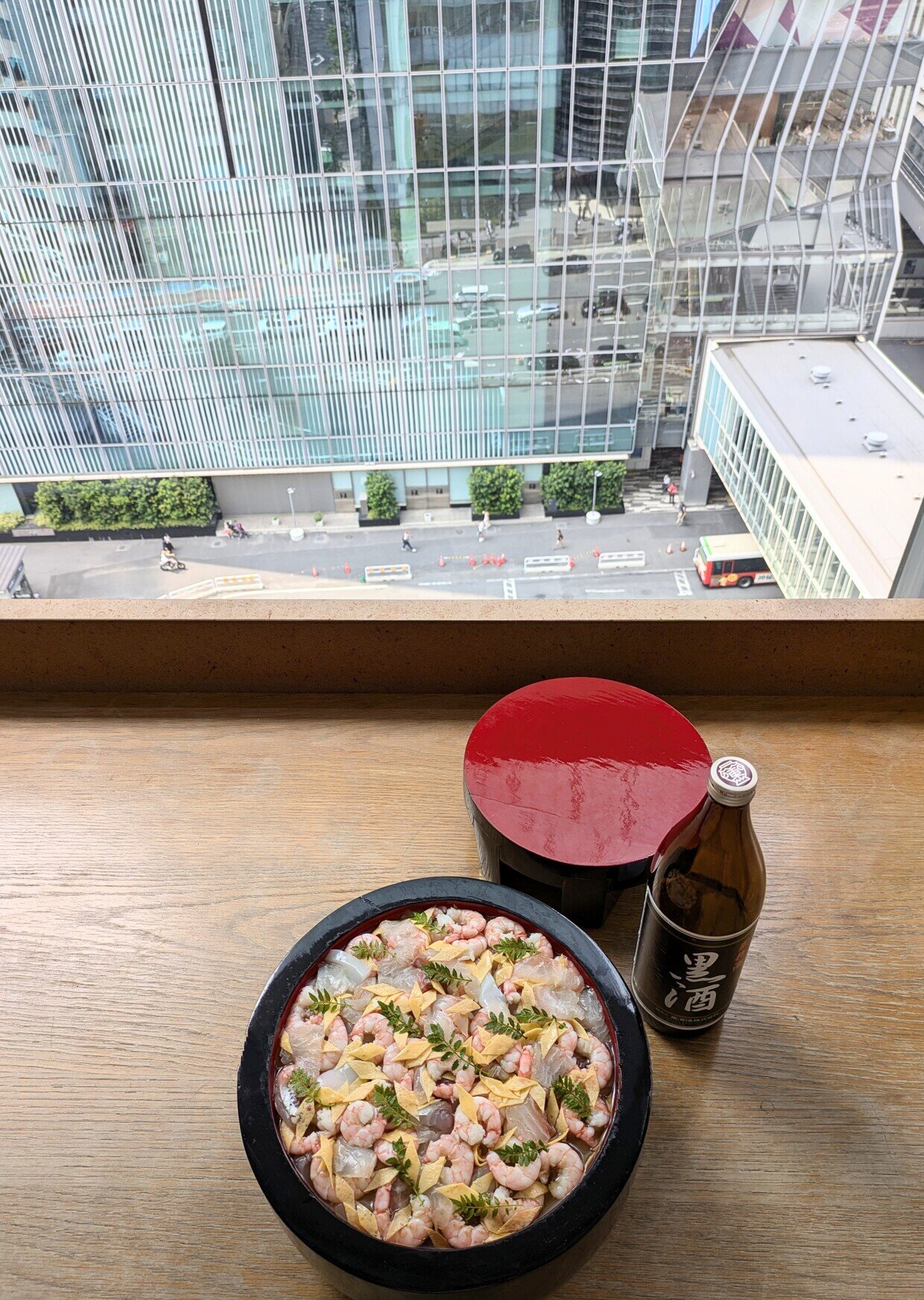

琉球塗りで漆の艶が美しいすし桶が酒ずし専用の容器です。

内側は真っ赤、ここに酒飯と具材を盛り込んでいくわけですが、

その前に桶の中にパラパラ程度に塩をふっておきます。

味付けというよりは、お清めの儀式としてです。

こんな感じ。

桶がない場合は大きめなタッパでもいいそうですが、

桶、普通は持ってないですよ^^;

これを島津家の家紋のように十字の四等分にわけ、

1/4のごはんを皿ですくいながら、桶に敷き込みます。

酒ずしは押しずし系に入るので、ごはんを平らに、強めに押す必要があります。

まず最初に、山の幸の具材をまんべんなく散らし、

その上にまたごはんを敷き詰め、

今度はさつま揚げやかまぼこ類。

そして、さらにごはんを敷き、

三つ葉を散らし

またごはんを敷き詰めます。

米粒ひとつ残すことなく飯台から桶に移します。

手についたごはんは、残しておいた灰持酒で洗いお酒以外は一滴も水気を入れない徹底っぷりです。

海の幸ステージ

最初に三つ葉を散りばめてから

https://www.sumeshiya.com/blog/2019/06/post-5318.html

タカエビ(ヒゲナガエビ)、そして菱形の錦糸卵

光り物(今回はサヨリではなくサンマの腹側部分(銀色)のみ使用)

ごはんが見えなくなるくらい、具材で隙間を埋め尽くしていきます。

気がつくと洗い物をしている万喜子さん

最後は山椒の葉をあしらって、酒ずしの完成です!

すごく美味しそう。

と思いきや、まだ完成ではありません。

この上にハランを被せ、

全体を覆ったら

蓋をして

蓋が傷つかないよう、布巾を被せてからまな板を置き、

均等に重さがかかるように上からぎゅーっと押します。

するとお酒が下からしみ出てきます。

そして重石

まな板の上に重石を積み上げていきます。

重石2つで圧のかかり方を確認

ここでのコツはいきなり重たくしてしまうとしみ出たお酒がこぼれてしまうため

まずは重石3つでストップ

ごはんがお酒を吸って下がっていくのを見計らいながら、

徐々に重石を増やし

4つ目

「そのまま放っておくとまずくなる。ときどき見守ってあげることが大切です。」

と万喜子さん。

こうして完成まで5,6時間待ちます、いったいどんな仕上がりになるのか!?

さあ、時間になりました。

慎重に重石をおろし、ゆっくりと蓋を持ち上げていきます。

パカッ

ギュッと押されていたからでしょう、

灰持酒とごはんや具材から出た水分が混ざり合って

白濁した液体がハランの隙間から滲み出ています。

チラッ

完成の余韻に浸っていると、チャチャっとハランを外してくださる万喜子さん。

これが「酒ずし」だー!

ぶわーっとお酒の香りとともに、美味しそうな香りが広がりました。

貴重な希少な酒ずし、記録大事です。

遠藤宏カメラマン、支えるライターの佐藤俊郎さん

重さと時間があってこそ仕上がる酒ずしは、

早ずしと呼ばれる現代の握りずしの世界とは全く真逆の、

どこか余裕を感じる贅沢なおすしでした。

あれだけ水分が加わっているはずなのに、しっかりと押されています。

そして、色とりどりの具材に透明感のあるイカがちょこちょこと重なることで

下の具材が透けて、奥行きのある色彩がとても美しいです。

結婚式のケーキ入刀くらいの緊張感が張り詰める中、

万喜子さんがサクッとしゃもじを入れました。

そんな感じに豪快に器に盛り付けるのですね。

様々な具材が混ざり合って本当に美味しそう!

そして、驚愕すべきは、

焼酎やビールを飲みながら「酒ずし」を食べるというスタイル!

あっという間に酔っ払うなこれは^^;

福元さん親子との酒ずしの試食?宴会?

おつまみのさつま揚げは揚立屋さんのもの

タイの兜煮とイカゲソの煮付け

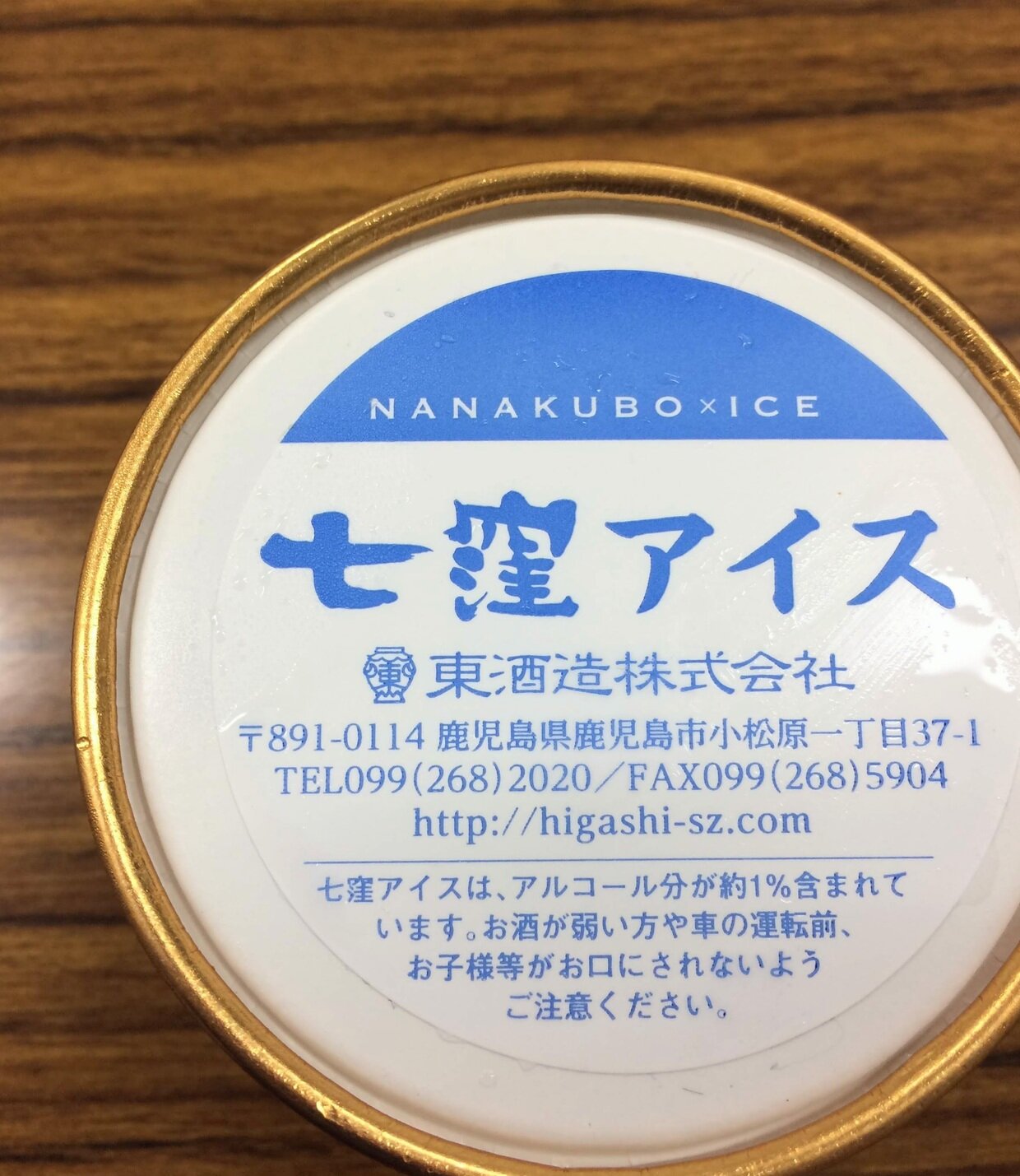

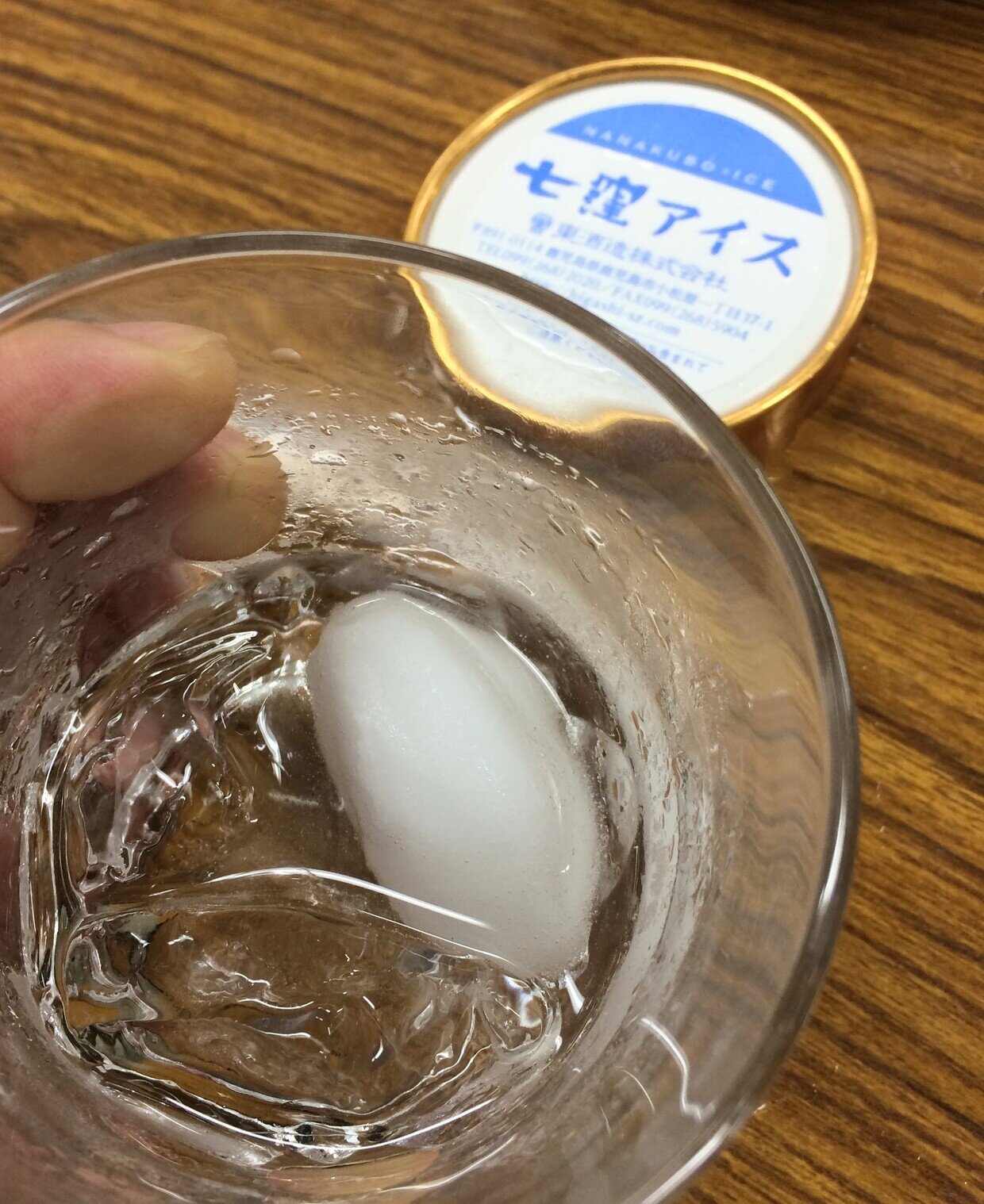

七窪アイス!

アルコール分約1%とはいえ、デザートも焼酎!

おすすめの食べ方は、七窪のロックに七窪アイスを入れて食べる

もしくは、七窪アイスに七窪をかけて食べるというもの。。

そして、締めに完熟梅酒

もうベロベロです。。。まいりました!

ごちそうさまでした!

帰り際に、万喜子さんが僕に酒ずし専用の琉球塗りの桶をプレゼントしてくださいました。

ぜひ今後再現する機会があればこの桶で酒ずしを作り、広めてくださいと。

かしこまりました。

必ずや酒ずしのお披露目の場を作っていきますね!

この度はありがとうございました。

その後、酢飯屋では度々すしのコースの中に酒ずしを組み込み、

お酒が苦手でないお客様に提供してきました。

こちらが、酢飯屋特製 ミニ酒ずし。

一口でも楽しんでいただき、皆様の記憶に残る郷土寿司になることを願って。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらが万喜子さんから受け渡された酒ずし専用桶。

改めて、おさらいしながら

この桶を使って、自分で酒ずしを仕込んでいきたいと思います。

お清めの塩

熟成した味醂のような色と甘み

水分を含ませておいた飯台に、灰持酒も少々なじませることで

酒飯の味の仕上がりがぼやけないように準備。

灰持酒と塩を合わせて混ぜておきます。

炊き立てではなく、冷ましたごはんに灰持酒を回しかけ

ビシャビシャ汁だく状態から

ごはんに吸わせるようにして、均していきます。

こんな感じに平らにすることで、ごはんが均一に灰持酒を吸っていくイメージです。

近くで見るとこれくらいの「おじや」感。

島津家の家紋のように十字に4等分

まずは4分の1

桶に敷き詰めていきます。

均等に平に。

まずは山のものからフキ

タケノコ

一旦、平らに押す

酒飯、次の4分の1をかぶせる、これで残り半分。

平らに均す

次の酒飯4分の1

残り全ての酒飯で覆い尽くします

光り物はマアジ

菱形に切った薄焼き玉子

木の芽を飾って、

だいぶ豪華にたっぷりの具材になりました。

灰持酒と酒ずし

この日は、渋谷ヒカリエにあるd47食堂さんで行われる

郷土料理イベントでサプライズとして酒ずしを提供します。

鹿児島 × 渋谷 で記念写真を

夜のイベントに合わせて仕上がり時間を逆算して

朝からここまで仕込んでおき、

最終仕上げで灰持酒(あくもちざけ)をドボドボとひたひたに注いでいきます。

これくらい。

ハランを全体にかぶせて

蓋をソッと置いて

d47食堂さんに重たそうなまな板を数枚お借りして

重石代わりにさせていただきました。

ここから6時間ほど、

いよいよイベントが始まりました。

日本各地の郷土料理がずらりと並ぶ中に、酒ずしの桶。

敢えて蓋を閉めておいて、参加者の方の興味を引きまくっています。

高知県の「田舎ずし」

福井県の「さばのへしこなれ寿司」

そして、鹿児島県の「酒ずし」

乾杯と同時にオープン!

興味深い郷土寿司であり、未知の食べ物ということもあり

酒ずし、すごい人気です。

あっという間に無くなってしまいそうな勢いに

嬉しくてちょっと泣きそうになってしまいました。

東酒造さんで教わってきた酒ずし、

ぜひ再現してねと受け渡された酒ずし専用桶。

酒ずしについての説明をさせていただきながら

賑やかで美味しい渋谷の夜を皆様楽しまれていました。